#InPerfecciones

Es claro que ninguna sociedad podría funcionar sin un control constitucional, pero también es cierto que la sociedad evoluciona más rápido que las leyes.

Alejandro Animas Vargas / @alexanimas

animasalejandro@gmail.com

Una de las facultades de los gobiernos es la potestad sugerir cambios a las constituciones. En esto influye la cultura de cada país, por ejemplo, México tiene una larga tradición de reformar a su carta magna (771 modificaciones desde su creación en 1917 a abril de 2024); por su parte, en Estados Unidos las modificaciones son ocasionales (27 enmiendas desde su promulgación en 1787).

El debate nacional ha girado en torno a la propuesta de que los jueces sean electos por el voto popular, basados en que el poder judicial también tiene que estar avalado por la legitimidad de las urnas. Esta es una interpretación amplia de la democracia, dado que retoma el viejo debate de cómo deben acceder a los cargos públicos. Pero, si se trata de ir a la vanguardia, entonces deberíamos plantearnos también que los principales cargos del poder ejecutivo sean votados, como los secretarios de estado, los directores de las grandes empresas paraestatales, o incluso el fiscal general.

Ahora bien, más allá de las bondades o defectos que cada uno le quiera encontrar a la propuesta, lo cierto es que el ser electo por el voto popular no es de ninguna manera garantía de que la persona vaya a resolver los temas que le corresponden, como lo hemos visto en innumerables casos con presidentes, gobernadores, presidentes municipales y legisladores (recordemos que hasta Pablo Escobar fue electo diputado) ¿qué nos hace creer que el voto resolverá el tema de la impartición de la justicia?

Si el tema realmente es la impartición de justicia, bien valdría dejar de ver solo la elección de los jueces y voltear hacia el resto del sistema: los ministerios públicos, las fiscalías, las policías, los esquemas de reclusión, la readaptación social, sin olvidar la prevención del delito.

No podemos omitir que la presente discusión nace del diferendo entre la manera en que se gestionaron varias reformas desde el poder legislativo y que han sido rechazadas por la Suprema Corte de Justicia, algunas de ellas con graves deficiencias procedimentales, y otras que iban en contra de los preceptos constitucionales. El centro del debate no es el cómo llegan, sino el qué hacen: ¿deben los tribunales enmendar la plana a los legisladores?

La elección de legisladores y de titulares del poder ejecutivo es periódica y les permite, en teoría, entender mejor las condiciones prevalecientes en las sociedades. Por su parte, los miembros del poder judicial no están sujetos a tanta rotación, lo que les permite tener una estabilidad similar a la que tienen las leyes. Los primeros llevan prisa, los segundos no. Las propuestas del legislativo pueden cambiar a los pocos años, las decisiones de las cortes tardan más. Recordemos que en Estados Unidos se despenalizó el aborto en 1973 y luego en 2022 se canceló ese derecho; ambas decisiones de la Suprema Corte de Justicia. No cambiaron las reglas sino el perfil de los jueces.

Mark Tushnet ha publicado recientemente un texto que deberían de leer los interesados en este tema, Tribunales débiles, derechos fuertes, donde aborda la cuestión de la protección de los derechos sin imponerse a las autoridades electas. Es claro que ninguna sociedad podría funcionar sin un control constitucional, sin reglas claras a mediano y largo plazo. Pero también es cierto que la sociedad evoluciona más rápido que las leyes y los tribunales tienen que interpretar su entorno. Sin una interpretación amplia, quizás no habría derechos claros para los matrimonios libres sin importar el sexo de las personas, o no se habrían dado pasos en favor de las personas históricamente discriminadas. En Estados Unidos fueron necesarias las acciones positivas para que las universidades aceptaran a estudiantes que no fueran blancos.

La propuesta de Tushnet va en el sentido de encontrar qué derechos son esenciales para el funcionamiento del estado, y por lo tanto, no deberían reformarse a la ligera, y cuáles otros deben ser más laxos, como los derechos sociales o culturales. Otro aspecto que aborda es que debería de haber flexibilidad para que si un tribunal rechaza una ley, esta no se descarte por completo y el legislativo pueda subsanar las fallas o inconsistencias.

Como sea, cuando una sociedad se planta ante un cambio constitucional debe tener presente si la propuesta mejora solo el presente y cómo puede afectar el futuro. El legislador, cuyo puesto se lo debe a la euforia electoral, puede confundirse y creer que las mayorías son estables y permanecerán en el tiempo. Si la historia nos ha enseñado algo es que nada es eterno.

Si Jean-Baptiste Duroselle escribía que Todo imperio perecerá, no está de más ver que las minorías de hoy fueron las mayorías de ayer, y que las mayorías de hoy serán las minorías de mañana. Lo primero que debería plantearse ante una propuesta de reforma es pensar, ¿Qué sucedería si mañana la situación política fuera al revés? Digamos que es una actualización a la máxima bíblica de quieras para tu prójimo lo que no quieres para ti.

Stephen Holmes nos habla en Constitucionalismo y democracia, de que hay una tensión entre ambos términos: “la función básica de una constitución es separar ciertas decisiones del proceso democrático, es decir, atar de manos a una comunidad” mientras que la visión contraria es “la democracia no puede quedar paralizada por la camisa de fuerza constitucional”. Por lo tanto, para no quedar entrampados, debemos, regresar a Tushnet y buscar los compromisos básicos constitucionales que no debemos tocar, como, por ejemplo, la existencia misma de la democracia.

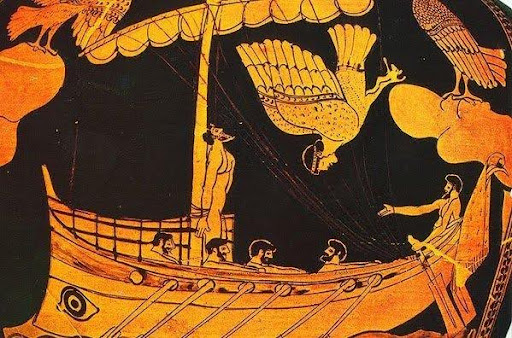

Quizá debemos utilizar la métafora que nos regaló Homero en la Odisea: los hombres pueden sucumbir ante el canto de las sirenas, y para evitarlo, fue necesario que Ulises les tapara con cera los oídos a sus marinos, y pedir que lo ataran al mástil porque sabía que esos cantos lo llevarían a su destrucción. Jon Elster retoma la historia para nombrar el libro Ulises y las sirenas, donde explica que hay una paradoja democrática: “cada generación desea ser libre para obligar a sus sucesoras, sin estar obligada por sus predecesoras”.